Die Urodynamik

Die urodynamische Untersuchung (Blasendruckmessung) besteht aus verschiedenen Schritten. Sie stellt hilfreiche Informationen über den Harntrakt des Patienten zur Verfügung.

Um die Untersuchung für alle Beteiligten erfolgreich zu gestalten, ist auch die Mitarbeit des Patienten erforderlich. Daher sollte der Patient hinreichend über den Ablauf und den Zweck der Untersuchung aufgeklärt sein und sein Einverständnis eingeholt werden.

Gemäss der EAU-Leitlinie wird eine Urodynamik bei Therapiebeginn und während der Therapie für alle Patienten empfohlen.1 Auch bei Kindern wird laut Leitlinien eine frühzeitige urodynamische Untersuchung (ggf. Videourodynamik) und konsequente Kontrollen empfohlen.3 Es ist die einzige Methode, die objektiv Funktion und Dysfunktion des unteren Harntraktes beurteilen kann und zur Klassifikation sowie Behandlung der Harnblasenfunktionsstörung notwendig ist.1, 2

Erläuterung zur Untersuchung und deren Notwendigkeit:

- Eine der Aufgaben des Harntraktes ist es, das Blut in der Niere zu filtern und als Urin auszuscheiden. Dabei fliesst der Urin über die Harnleiter in die Blase.

- Die Blase hat die Aufgabe, den Urin zu speichern und sich willentlich, meist bei einer Füllmenge von 300–500 ml, vollständig, zügig, ohne hohen Blasendruck und ohne Bauchpressen am „passenden Ort und in einer passenden Situation“ zu entleeren. Dies geschieht beim Gesunden tagsüber ca. 5–6 Mal und nachts 0–1 Mal, je nach Trinkmenge (meist um 2 l/24 Std., abends reduziert).

- Diese Vorgänge werden über das Rückenmark und das Gehirn gesteuert. Es können aber Störungen an verschiedenen Stellen zwischen Blase und Gehirn auftreten.

- Wenn eine Funktionsstörung der Blase vorliegt, äussert sich dies oft durch z. B. Harninkontinenz. Nur durch die Darstellung der Blasenaktivität und des Beckenbodens, d. h. einer Urodynamik, kann der Grund für die Funktionsstörung festgestellt werden.

- Bei der Spezialvariante, der Videourodynamik, wird synchron immer wieder kurz röntgenologisch durchleuchtet, um die Form der Blase, der Harnröhre und einen eventuellen Rückfluss zur Niere darzustellen. Diese Untersuchung ist sinnvoll bei (vermuteten) neurologischen Störungen der Blasen- oder Beckenbodenfunktion. Die Strahlenbelastung ist minimal und wird dokumentiert.

- Ca. 1 Woche vor dem Untersuchungstermin ist eine Urinkultur anzulegen, ein Urinschnelltest ist nicht ausreichend. Bei Nachweis von Bakterien im Urin muss mit dem Patienten Rücksprache gehalten werden, evtl. muss vor der Untersuchung testgerecht ein Antibiotikum verordnet werden.

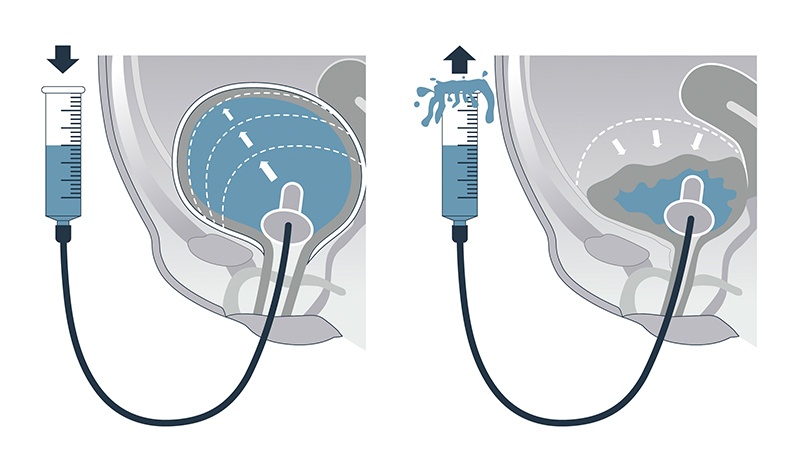

Eine urodynamische Untersuchung imitiert die Füllung und Entleerung der Blase und kann so vorliegende Funktionsstörungen aufzeigen und eingrenzen.

Die Urodynamik ist neben anderen Untersuchungen keine Behandlung der Leiden des Patienten, sondern eine ergänzende und wegweisende Diagnostik zur Wahl der individuell auf den Patienten ausgerichteten, passenden Therapie.

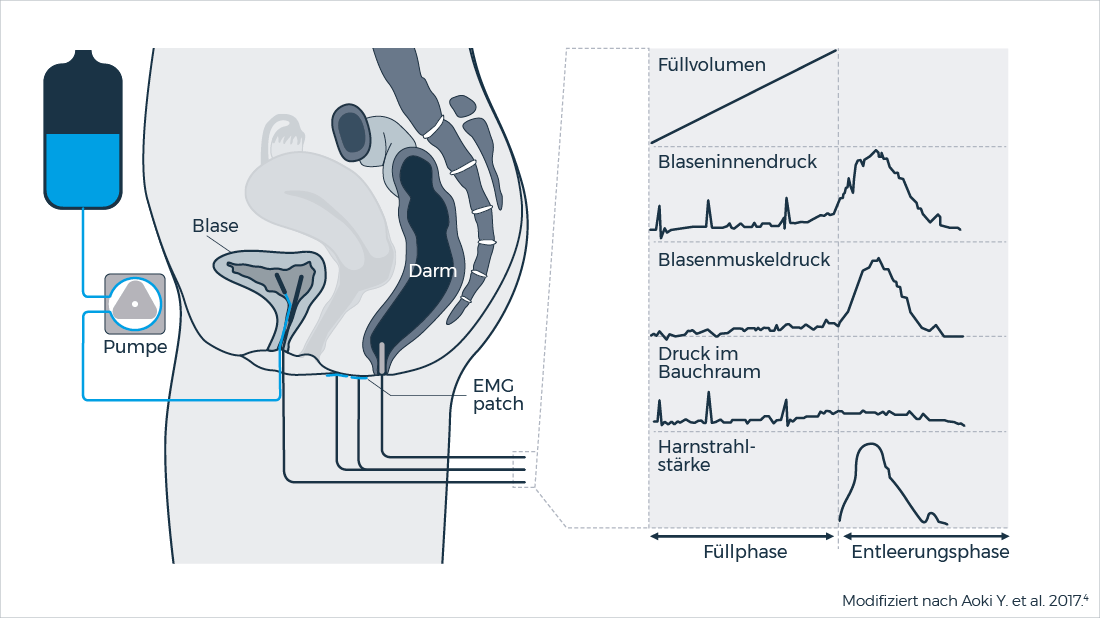

Ablauf der urodynamischen Untersuchung

- Unmittelbar vor der Untersuchung wird der Patient gebeten, die Blase zu entleeren und etwas Urin zur Untersuchung zu gewinnen. Dabei sollten patientenspezifische Besonderheiten/Bedürfnisse, welche der Patient zur Blasenentleerung hat (spontan, Katheter, suprapubischer Katheter, etc.) beachtet werden.

- Im Untersuchungszimmer bzw. im Röntgenraum muss der Patient sich „untenherum“ freimachen und mit einem Tuch bedecken. Daraufhin nimmt er entweder auf einem speziellen Untersuchungsstuhl oder einer (Röntgen-)Liege Platz.

- Die Blase wird noch einmal mit einem dünnen Katheter entleert bzw. ein sehr dünner Messkatheter wird in die Blase und in den Enddarm gelegt. Ferner werden Klebeelektroden am Damm angebracht. Dies ist für den Patienten nicht sehr angenehm, da auch ungewohnt, jedoch i. d. R. nicht schmerzhaft. Bei drohender Schmerzhaftigkeit ist der Patient darauf hinzuweisen, dass die Untersuchung selbstverständlich jederzeit abgebrochen werden kann.

- Da es bei bestimmten Rückenmarksschädigungen zu hohem Blutdruck und Pulsveränderungen kommen kann, müssen regelmässig Blutdruck und Puls gemessen werden.

- Trotz liegender Messsonde kann sich die Blase, entweder willentlich oder unwillentlich, entleeren. Der Patient sollte darauf hingewiesen werden, dass dieser Zustand gewünscht ist und deshalb keine Irritationen/Schamgefühle auslösen sollte.

- Die Blase wird nun sehr langsam mit angewärmter Kochsalzlösung bzw. Kontrastmittel aufgefüllt. Zwischendurch wird der Patient aufgefordert, sofern dieser dazu in der Lage ist, zu husten, zu pressen bzw. das Gefühl bei der Füllung zu beschreiben. Ferner sollte der Patient auch angeben, wenn er einen ersten leichten Harndrang verspürt oder das Bedürfnis hat, Wasser zu lassen. Wenn dies aufgrund einer neurologischen Schädigung nicht möglich ist, sollte dennoch gezielt nach Anzeichen gefragt werden, die der Patient mit einer vollen Blase verbindet. Diese sind häufig allgemeines Unwohlsein, Kopfschmerzen, Hitzegefühl, Gänsehaut oder vermehrte Spastik.

Bei ca. 4-10 % der Patienten kann es trotz steriler Bedingungen in Folge der Untersuchung zu (fieberhaften) Harnwegsinfektionen kommen. Unter anderem sollte aus diesem Grund der Urin des Patienten vor der Untersuchung möglichst keimfrei sein. Möglicherweise ist eine Einmalgabe eines Antibiotikums vor der Untersuchung erforderlich. Hierfür sind Antibiotikaunverträglichkeiten/Allergien des Patienten vorab abzufragen. Zusätzlich sollte der Patient nach der Untersuchung viel trinken, um einer Harnwegsinfektion vorzubeugen.

Falls ein sog. symptomatischer Harnwegsinfekt vorliegt, kann die Untersuchung nicht durchgeführt werden, da der Patient gesundheitlich gefährdet wäre und die Untersuchungsergebnisse verfälscht werden können.

Der Patient sollte darauf hingewiesen werden, dass es aufgrund des Zeit- und Materialaufwands für diese Untersuchung wichtig ist, pünktlich zu dem Termin zu erscheinen (lieber etwas zu früh!). Ausserdem ist das Absagen eines solchen Termins mindestens 48 Std. vorher vorteilhaft, da die Termine für eine solche Untersuchung begehrt sind und so andere Patienten die Chance auf diese Untersuchung haben.

Der Zeitaufwand für diese Untersuchung beträgt für den Patienten ca. 1,5–2 Stunden.

www.kontinenzzentrum.ch; zuletzt abgerufen am 01.09.2020.

- Blok B et al. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. ISBN 978-94-92671-07-3. https://uroweb.org/guideline/neuro-urology/ zuletzt abgerufen am 21.08.2020.

- Arbeitskreis Neuro-Urologie der DMGP, S2k-Leitlinie, Neuro-urologische Versorgung querschnittgelähmter Patienten. AWMF: 179-001.

- Stein R. et al., S2k-Leitlinie, Diagnostik und Therapie der neurogenen Blasenfunktionsstörungen bei Kindern und Jugendlichen mit spinaler Dysraphie. AWMF: 043–047, Update 2019.